Deutsches Gefahrstoffrecht

Zusammenfassung

In diesem Beitrag werden einige wichtige deutsche Gesetzesvorgaben zum Gefahrstoffrecht vorgestellt: das Chemikaliengesetz, die Chemikalienverbotsverordnung, die Gefahrstoffverordnung und die Technischen Regeln für Gefahrstoffe. Darüber hinaus gibt es zahlreiche andere Regelwerke, die ebenfalls in den betrieblichen Gefahrstoffalltag hineinspielen, den Rahmen für diesen Artikel jedoch sprengen würden (Stand Mai 2025).

| Inhaltsverzeichnis |

|---|

| 1. Rangfolge von Rechtsnormen |

| 2. Chemikaliengesetz |

| 3. Chemikalienverbotsverordnung |

| 4. Gefahrstoffverordnung |

| 5. Technische Regeln für Gefahrstoffe |

| 6. Gesetzeskreis |

1. Rangfolge von Rechtsnormen

Wer sich mit unserem nationalen Gefahrstoffrecht beschäftigt, sollte sich bewusst sein, dass das Recht der Europäischen Union aus den Gründungsverträgen – das sogenannte Primärrecht - und aus den auf EU-Ebene erlassenen Verordnungen, Richtlinien und Beschlüssen – dem sogenannten Sekundärrecht - gegenüber unserem nationalen Recht generell Vorrang hat. Es handelt sich dabei um einen Anwendungsvorrang, was bedeutet, dass konkurrierendes nationales Recht unanwendbar wird.

Auf Bundesebene gestaltet sich die Normenhierarchie wie folgt. An erster Stelle steht unsere nationale Verfassung, das Grundgesetz. Daraus leiten sich die förmlichen Gesetze ab, im Bereich der Chemieprodukte zum Beispiel das Chemikaliengesetz, das Sprengstoffgesetz oder das Wasch- und Reinigungsmittelgesetz. Auf der darunter angesiedelten Hierarchiestufe befinden sich die Rechtsverordnungen, z. B. die Gefahrstoffverordnung oder die Chemikalienverbotsverordnung. Satzungen werden von nichtstaatlichen Stellen wie z. B. den Kommunen erlassen. Verwaltungsvorschriften in Form von z. B. Technischen Anleitungen und Technische Regeln wie z. B. die Technischen Regeln für Gefahrstoffe, die VDI-Richtlinien oder die DIN-Normen bilden schließlich das Grundgerüst für den Praktiker. ⇑

2. Chemikaliengesetz (ChemG)

Aus der beschriebenen Rangfolge der Rechtsnormen resultiert automatisch, dass unser Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen, auch Chemikaliengesetz (ChemG) genannt, EU-Vorgaben aufnimmt und umsetzt. Während EU-Verordnungen direkt in den Mitgliedsstaaten rechtskräftig werden, bedürfen EU-Richtlinien einer gesonderten Anpassung an das nationale Recht der Mitgliedsstaaten. Der Sinn und Zweck des deutschen Chemikaliengesetzes besteht darin, mehrere EU-Richtlinien in nationales Recht zu überführen.

Das Gesetz konzentriert sich auf den Schutz von Menschen und Umwelt vor den schädlichen Einwirkungen gefährlicher Chemikalien. Zunächst definiert es seinen Anwendungsbereich und einige wichtige Begriffe, vor allem, was unter den Bezeichnungen gefährliche Stoffe und gefährliche Gemische zu verstehen ist. Dabei wird auf die Einstufungskriterien gemäß der CLP-Verordnung verwiesen.

Danach benennt es die federführenden deutschen Behörden und deren Aufgabenstellungen. Im Einzelnen sind das die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin als Bundesstelle für Chemikalien, das Umweltbundesamt als Bewertungsstelle für Umweltaspekte, das Bundesinstitut für Risikobewertung als Bewertungsstelle für Gesundheitsthemen und Verbraucherschutz sowie die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin als Bewertungsstelle für Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten.

Die Paragrafen 12 i und 12 j führen ergänzende Pflichten zur F-Gase-Verordnung an, mit der die Menge an fluorierten Treibhausgasen nachhaltig reduziert werden soll.

In der Rubrik Mitteilungspflichten wird besonders auf die Meldung von Gefahrstoffgemischen und von bestimmten Erzeugnissen durch die Hersteller eingegangen. Darüber hinaus sind Ärzte verpflichtet, Mitteilung zu machen, wenn sie den Verdacht haben, dass Patienten unter der Einwirkung von Gefahrstoffen, gefährlichen Gemischen oder gefährlichen Erzeugnissen erkrankt sind.

Paragraf 17 mit der Überschrift „Verbote und Beschränkungen“ stellt die Grundlage für die Chemikalienverbotsverordnung dar und Paragraf 19 mit der Überschrift „Maßnahmen zum Schutz von Beschäftigten“ ist die Ermächtigung zum Erlassen einer Gefahrstoffverordnung. Der Umsetzung und Überprüfung von Standards zur Guten Laborpraxis widmen sich die Paragrafen 19 a bis 19 d sowie der Anhang I des ChemG. Diese Vorgaben bilden die Basis für die behördliche Überwachung der jeweiligen Labore.

Im siebten Abschnitt wird unter anderem die Bundesregierung ermächtigt, Ausschüsse ins Leben zu rufen, die den zuständigen Ministerien beratend oder ausarbeitend zur Seite stehen. Die Überwachung der Vorschriften dieses Gesetzes und der auf dieses Gesetz gestützten Rechtsverordnungen erfolgt durch die Landesbehörden. Für das Bundesland Nordrhein-Westfalen z. B. sind diese bei den fünf Bezirksregierungen Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Köln und Münster angesiedelt. Die Kontrolleure sind mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet. Bei Bedarf unterstützen die Zollstellen. Schwerwiegende Verstöße können mit mehrjährigem Freiheitsentzug bestraft werden. ⇑

3. Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV)

Die „Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens und über die Abgabe bestimmter Stoffe, Gemische und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz“, kurz Chemikalienverbotsverordnung genannt, regelt zweierlei. Zum einen ergänzt sie die Abgabeverbote und Abgabebeschränkungen für bestimmte gefährliche Chemikalien, die sich aus Artikel 67 der REACH-Verordnung und dem Anhang XVII der REACH-Verordnung ergeben. Zum anderen definiert sie Anforderungen, die bei der Abgabe bestimmter gefährlicher Chemikalien einzuhalten sind. Gemäß Anlage 1 dieser Verordnung beziehen sich die Verbote auf Chemikalien wie Formaldehyd, einige namentlich aufgeführte Dioxine und Furane und biopersistente Fasern. Das bis Anfang 2024 ebenfalls aufgeführte Pentachlorphenol wurde wegen unmittelbar geltender EU-Regelungen herausgenommen. Für den Formaldehydeintrag trifft das aus dem gleichen Grund ab dem 07.08.2026 zu. Neben den Verbotsdefinitionen sind auch Ausnahmeregeln für die genannten Chemikalien aufgeführt, die eine Verwendung in einem spezifizierten Rahmen ermöglichen. Einige wenige nationale Ausnahmen von den Beschränkungsvorgaben der REACH-Verordnung werden in Paragraf 4 der Chemikalienverbotsverordnung definiert. Dabei handelt es sich um Asbestfasern in Diaphragmen, in alten Verkehrsmitteln und in alten kulturhistorischen Gegenständen.

Zusätzlich dazu listet die Anlage 2 Chemikalien auf, für die eine Abgabe bei Einhaltung der Vorgaben möglich ist. Hier geht es um Produkte, die mit den Gefahrenpiktogrammen GHS06 (Totenkopf mit gekreuzten Knochen) oder GHS08 (Gesundheitsgefahr) und dem Signalwort Gefahr sowie einem der Gefahrenhinweise H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H370 oder H372 eingestuft sind. Diese Sätze weisen auf schwerwiegende Gesundheitsgefahren hin. Genetische Defekte, Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit, Schädigung des Kindes im Mutterleib sowie andere Organschädigungen sind durch die derart gekennzeichneten Chemikalien möglich.

Des Weiteren fallen unter die Bestimmungen dieser Anlage Chemikalien, die mit dem Gefahrenpiktogramm GHS03 (Flamme über einem Kreis) oder dem Gefahrenpiktogramm GHS02 (Flamme) und einem der folgenden Gefahrenhinweise gekennzeichnet sind: H224 („Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar“), H241 („Erwärmung kann Brand oder Explosion verursachen“) oder H242 („Erwärmung kann Brand verursachen“). Last not least enthält die Anlage 2 auch Chemikalien, die bei bestimmungsgemäßer Verwendung Phosphorwasserstoff entwickeln.

Die Verordnung macht ihre Abgabeauflagen von der Zielgruppe abhängig. Dazu ist die Tabelle in Anlage 2 in drei Spalten unterteilt. Spalte 1 enthält die geregelten Stoffe und Gemisch. In Spalte 2 sind die allgemeinen Anforderungen für die jeweiligen Produktabgaben aufgeführt und in Spalte 3 die erleichterten Anforderungen bei Abgabe an Wiederverkäufer, berufsmäßige Verwender und öffentliche Forschungs-, Untersuchungs- und Lehranstalten.

In § 6 der Chemikalienverbotsverordnung wird eine behördliche Erlaubnispflicht für die Abgabe von Stoffen oder Gemischen, die in Anlage 2 genannt sind, definiert. Diese Pflicht entfällt bei der Abgabe an Wiederverkäufer, berufsmäßige Verwender und öffentliche Forschungs-, Untersuchungs- und Lehranstalten und für Apotheken. Der von der Erlaubnis befreite Personenkreis wird durch §7 dazu verpflichtet, der zuständigen Behörde die erstmalige Abgabe oder Bereitstellung der Stoffe oder Gemische vor Aufnahme dieser Tätigkeit schriftlich anzuzeigen. Davon wiederum sind Inhaber einer Erlaubnis nach § 6 und Apotheken befreit.

In den Paragrafen 8 und 9 schreibt die Verordnung die Grundanforderungen für eine Chemikalienabgabe fest. Ziel ist es unter anderem, dass geschultes Personal zum Einsatz kommt, das die Käufer über Gefahrenpotenziale informieren kann und ihnen für den regulären Umgang mit den Produkten und für den Gefahrfall sachdienliche Hinweise geben kann. Ziel ist es aber auch, sich im Rahmen des Möglichen zu vergewissern, dass der Käufer die Produkte nur in erlaubter Weise nutzen oder weiterverkaufen will und dass der Käufer mindestens 18 Jahre alt ist. Weitere Kernelemente der Chemikalienverbotsverordnung sind das Abgabebuch, in dem die Rahmendaten für jede Weitergabe von gefährlichen Produkten zu dokumentieren sind, der Sachkundenachweis sowie die eingeschränkten Versandmöglichkeiten. ⇑

4. Gefahrstoffverordnung

Die Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen, kurz Gefahrstoffverordnung genannt, greift die europäischen Vorgaben zu den Gefahrenklassen sowie zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung gefährlicher Stoffe und Gemische auf und verweist auf die Informationspflichten beim Verkauf von Chemikalien, insbesondere auf die Pflicht zur Weitergabe eines Sicherheitsdatenblattes, sofern es sich um gefährliche Stoffe oder Gemische handelt. Des Weiteren gibt sie Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten und anderer Personen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen vor und beschränkt die Produktion und Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse.

Unter Verweis auf § 5 des Arbeitsschutzgesetzes verpflichtet sie den Arbeitgeber zu einer Gefährdungsbeurteilung des Arbeitsplatzes, wenn mit Chemikalien gearbeitet wird. Hintergrund ist die Forderung, dass der Arbeitgeber die Gefährdung seiner Beschäftigten auszuschließen oder zumindest auf ein Minimum zu beschränken hat. Im Detail fordert die Verordnung vom Arbeitgeber die Beibringung von Informationen zu

- gefährlichen Eigenschaften der Stoffe oder Gemische, einschließlich ihrer physikalisch-chemischen Wirkungen,

- Informationen des Lieferanten zum Gesundheitsschutz und zur Sicherheit insbesondere im Sicherheitsdatenblatt,

- Angaben zu Art und Ausmaß der Exposition unter Berücksichtigung aller Expositionswege; dabei sind gegebenenfalls aktuelle Messergebnisse, Expositionsdauer, persönliche Schutzausrüstung, betriebliche Schutzmaßnahmen und andere Aspekte zu berücksichtigen,

- Informationen über die Möglichkeiten einer Produktsubstitution,

- Angaben über Arbeitsbedingungen und Verfahren, einschließlich der Arbeitsmittel und der Gefahrstoffmenge,

- Angaben über Arbeitsplatzgrenzwerte und biologische Grenzwerte,

- Abschätzung der Wirksamkeit der ergriffenen oder zu ergreifenden Schutzmaßnahmen,

- Angaben zu Erkenntnissen aus arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen nach der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge.

Ergibt eine Substitutionsprüfung, dass ein gefährliches Produkt ausgetauscht werden kann, dann hat der Arbeitgeber vorrangig Gefahrstoffe oder gefährliche Verfahren durch Produkte oder Verfahren zu ersetzen, die unter den jeweiligen Verwendungsbedingungen für die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten nicht oder weniger gefährlich sind. Werden im Betrieb Tätigkeiten mit mehr als nur geringfügiger Gefährdung der Beschäftigten ausgeführt, dann hat der Arbeitgeber ein Verzeichnis der im Betrieb verwendeten Gefahrstoffe zu führen.

Neben persönlicher Schutzausrüstung und anderen allgemeinen und besonderen Maßnahmen zum Schutz vor gefährlichen Chemikalien verpflichtet die Verordnung den Arbeitgeber zu besonderen Schutzmaßnahmen, wenn Tätigkeiten mit krebserzeugenden, keimzellmutagenen und reproduktionstoxischen Gefahrstoffen der Kategorie 1A und 1B im Spiel sind oder die Möglichkeit von physikalisch-chemischen Einwirkungen, insbesondere Brand- und Explosionsgefährdungen besteht. Ausführlich geht die Verordnung auf die Regeln für die Verwendung von Asbest und Tätigkeiten mit diesem Material ein. Für Betriebsstörungen, Unfälle und Notfälle hat der Arbeitgeber entsprechende Pläne auszuarbeiten. Er muss seine Beschäftigten regelmäßig unterrichten und unterweisen. Anhand schriftlich ausgearbeiteter und allgemein zugänglicher Betriebsanweisungen müssen die Beschäftigten über auftretende Gefährdungen und entsprechende Schutz- und Verhaltensmaßnahmen in regelmäßigen Abständen mündlich unterwiesen werden. Im Rahmen solcher Unterweisungen muss eine allgemeine arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung erfolgen, in der auf medizinische Vorsorgeuntersuchungen hinzuweisen ist.

Ein weiterer Abschnitt ist den Anforderungen an die Verwendung von Biozid-Produkten einschließlich der Begasung sowie an Begasungen mit Pflanzenschutzmitteln gewidmet. Die ordnungsgemäße Verwendung beinhaltet

- die Beschränkung von Biozid-Produkten auf das notwendige Mindestmaß,

- die Verwendung der Produkte ausschließlich für die ausgewiesenen Verwendungszwecke,

- das Einhalten der Verwendungsbedingungen und

- die Qualifikation des Verwenders für die festgelegte Verwenderkategorie.

Die ersten beiden Forderungen gelten auch für private Haushalte.

Die Paragrafen 15 b und 15 c sind den allgemeinen Anforderungen an die Verwendung von Biozid-Produkten und den besonderen Anforderungen an die Verwendung bestimmter Biozid-Produkte gewidmet. Die Paragrafen 15 d bis 15 h schreiben die Anforderungen bei Begasungen vor. Ausdrücklich wird auf die EU-weit geltenden Herstellungs- und Verwendungsverbote verwiesen sowie einige nationale Ausnahmen aufgezeigt.

Der sechste Abschnitt behandelt Vollzugsregelungen und definiert den Ausschuss für Gefahrstoffe, der dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales als Beratungsgremium zur Seite steht. Im siebten Abschnitt werden Ordnungswidrigkeiten, Straftaten und Übergangsvorschriften definiert.

Der Anhang I macht besondere Vorschriften für bestimmte Gefahrstoffe und Tätigkeiten. Dort werden Maßnahmen zum Schutz vor Brand- und Explosionsgefährdungen, vor partikelförmigen Gefahrstoffen, beim Umgang mit Biozid-Produkte und bei der Begasung mit Biozid-Produkten oder Pflanzenschutzmitteln sowie Ammoniumnitrat beschrieben. Anhang II beschreibt besondere Herstellungs- und Verwendungsbeschränkungen für bestimmte Stoffe, Gemische und Erzeugnisse. Darunter fallen zum Beispiel Naphthylamin, Kühlschmierstoffe und Korrosionsschutzmittel, biopersistente Fasern sowie besonders gefährliche krebserzeugende Stoffe. Anhang III definiert spezielle Anforderungen an Tätigkeiten mit organischen Peroxiden. ⇑

5. Technische Regeln für Gefahrstoffe

Für den Praktiker gibt es die Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS). Sie präzisieren die Gefahrstoffverordnung, indem sie den Stand der Technik, der Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen wiedergeben. Sie werden vom Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) erarbeitet und bei Bedarf überarbeitet. Ihre Veröffentlichung erfolgt durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS).

Das Technische Regelwerk umfasst neun numerisch unterteilte Bereiche:

- TRGS 001–099: Allgemeines, Aufbau und Beachtung (aktuell nur TRGS 001)

- TRGS 100–199: Begriffsbestimmungen (aktuell keine TRGS)

- TRGS 200–299: Inverkehrbringen von Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen

- TRGS 300–399: Arbeitsmedizinische Vorsorge (aktuell keine TRGS)

- TRGS 400–499: Gefährdungsbeurteilung

- TRGS 500–599: Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen

- TRGS 600–699: Ersatzstoffe und Ersatzverfahren

- TRGS 700–899: Brand- und Explosionsschutz

- TRGS 900–999: Grenzwerte, Einstufungen, Begründungen und weitere Beschlüsse des AGS

Die aktuell geltenden Ausgaben können auf der Website der BAuA recherchiert werden.

Beispiele für Technische Regeln mit allgemeinem Charakter sind die

- TRGS 201: Einstufung und Kennzeichnung bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen

- TRGS 400: Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen

- TRGS 500: Schutzmaßnahmen

- TRGS 510: Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern

- TRGS 600: Substitution

- TRGS 720: Gefährliche explosionsfähige Gemische - Allgemeines

- TRGS 800: Brandschutzmaßnahmen

- TRGS 900: Arbeitsplatzgrenzwerte

Für bestimmte Tätigkeiten und damit auch für bestimmte Betriebe sind die folgenden TRGS-Beispiele konzipiert:

- TRGS 519 Asbest: Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten

- TRGS 526 Laboratorien

- TRGS 528 Schweißtechnische Arbeiten

- TRGS 529 Tätigkeiten bei der Herstellung von Biogas

- TRGS 530 Friseurhandwerk

- TRGS 553 Holzstaub

- TRGS 554 Abgase von Dieselmotoren

Ein besonderes Augenmerk sollten Unternehmer und Verantwortliche in den Betrieben auf die 900er Reihe haben. Hier geht es um Arbeitsplatzgrenzwerte und Biologische Grenzwerte sowie um Chemikalien mit herausragendem Gesundheitsrisiko: krebserzeugende, keimzellmutagene reproduktionstoxische sowie sensibilisierende Stoffe. ⇑

6. Gesetzeskreis

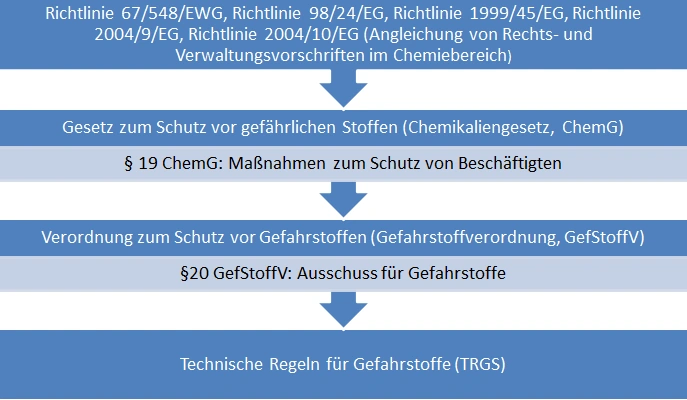

Zum Abschluss nochmal ein Blick auf die eingangs erwähnte gesetzliche Rangfolge. Wie sich die Sequenz aus Gesetzen, Verordnungen und untergeordnetem Regelwerk ergibt, kann man gut am Beispiel der Technischen Regeln für Gefahrstoffe erkennen.

Grundlage für das nationale Chemikaliengesetz sind EU-Richtlinien, die eine EU-weite Anpassung im nationalen Chemikalienrecht vorgeben. Das deutsche Chemikaliengesetz nimmt diese Vorgaben auf und schafft mit §19 „Maßnahmen zum Schutz von Beschäftigten“ die Grundlage für die Gefahrstoffverordnung. Diese wiederum definiert in ihrem § 20 die Bildung eines Ausschusses für Gefahrstoffe, der für die Bearbeitung und Überarbeitung der Technischen Regeln für Gefahrstoffe verantwortlich zeichnet. Übrigens: Unterstützung erfährt dieser Ausschuss unter anderem durch die Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe, die sich regelmäßig mit MAK- und BAT-Werten beschäftigt. ⇑